再生稻喜获丰收 “福建粮仓”更丰盈

| 2025-10-23 09:16:42 来源:闽北日报 责任编辑:肖练冰 |

分享到:

|

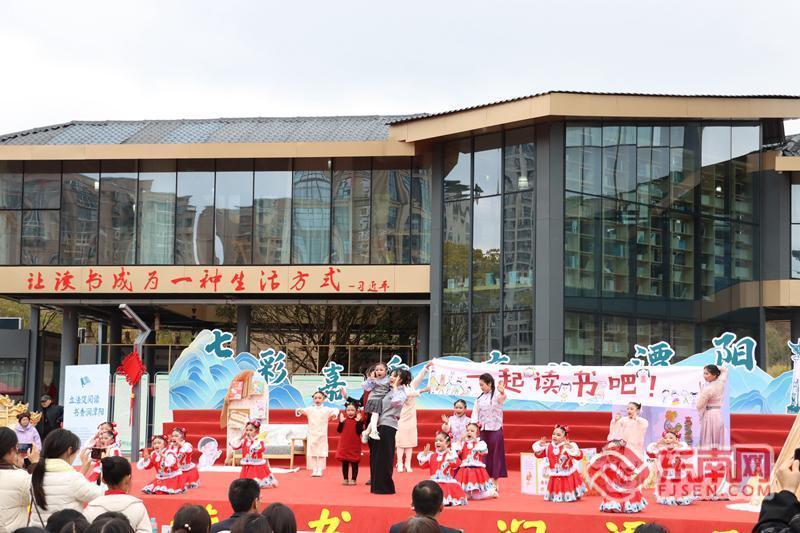

浦城县莲塘镇山桥村的稻田彩绘 柳浪漫 摄

秋冬交替,冷风来袭,但浦城田间地头“热气腾腾”。全县10万亩再生稻迎来二季丰收,收割机在田间来回穿梭,奏响颗粒归仓的动人乐章。

发展再生稻,创建“吨粮田”,是有效挖掘现有耕地生产潜力、实现粮食增产的重要途径。浦城是全国产粮大县,素有“福建粮仓”的美誉。近五年,全县累计推广再生稻全程机械化面积33万亩,平均亩产由2020年的866公斤提高到2024年的1071公斤,最高年亩产1384公斤,千亩示范片连续五年超“吨粮”。这背后,离不开当地锚定“单产提升、品质优化、效益增长”目标,守牢粮食安全底线,持续探索粮食增产、农业增效、农民增收可持续发展路径,为乡村振兴注入强劲动能。

扩面积 政策支持安民心

“去年,我种了2300多亩再生稻,今年又扩大了500亩。案山下这片再生稻示范基地,第一季平均亩产达到801公斤,现在第二季收割,预计亩产约600公斤。”望着眼前丰收的场景,石陂镇种粮大户、陈氏泰优水稻专业合作社负责人陈兆武百感交集。从开办大米加工厂,到种植、加工、销售一条龙,从最初的几百亩再生稻“试验田”,到流转土地大规模种植,让他坚定信心一步步扩大再生稻种植面积的,不仅因为有钱赚,更因为有政府的支持和专家的指导。

“每年,我们都会根据当地实际情况,进一步完善并发布关于加强粮食生产的若干措施。”浦城县农业农村局局长孙杰表示。今年,浦城县制定包含扶持再生稻与双季稻生产、推广“稻+N”种植模式、鼓励种业创新等内容的《进一步加强粮食生产十五条措施》,充分调动农民种粮积极性,持续推动粮食生产稳定发展。

政策保障落地实施,农户种粮热情高涨。但来自大自然的考验,一度束缚着农户“大展拳脚”。“过去,农业‘看天吃饭’,高温、干旱、暴雨,都有可能带来灾害而影响产量,给水稻买上保险,我们放心多了。”家住临江镇锦城村的种粮户周小荣说。浦城县开展再生稻种植完全成本保险、再生季保险试点工作,为农户提供每亩1300元风险保障,进一步增强了农户的抗风险能力。

当前,该县正逐步健全种粮补贴、贷款支持、农业保险等制度,启动高标准农田灾损保险试点项目,给农户送上“定心丸”。为了减轻种植户投资负担,全面激发种粮积极性,当地还成立了兴农融资担保有限公司,持续完善对种植大户的金融支持力度,近5年已投入超2亿元支持再生稻规模化发展。截至目前,已累计培育种植再生稻100亩以上大户130户,规模化种植面积达4.89万亩,占全县再生稻种植面积的48.9%。

提单产 “科技引擎”助转型

再生稻种植规模扩大,如何向良田沃野要产能?浦城坚持以科技创新为核心,推动再生稻单产提升并向现代化、高效化转型。

“以前种粮看天气,现在种粮靠科技。”陈兆武对近年来种粮的变化深有感触。从选种到收割,都有专家团队手把手指导,这是他敢于扩大种粮规模的关键原因。据悉,浦城已先后落地谢华安院士工作站、再生稻科技小院、水稻种业科技小院等五大科创平台,联合福建省农科院、福建农林大学等院校编制《浦城县再生稻绿色高质量发展白皮书》,推广再生稻绿色丰产增效技术,重点突破关键环节、关键措施,集成应用秸秆加细粉碎还田、水肥管理、综合防控等关键技术,着力提升再生稻产量和品质……科技与农业的一次次融合、运用,为再生稻产业发展提供了强劲的“科技引擎”。

“往年端午节前后雨水多,再生稻‘烤田’总泡汤,二季稻减产让人心疼。这几年持续建好高标准农田,再也不用为排水发愁了。”临江镇水西村万鑫家庭农场负责人马芳华兴奋地说,今年,他的种植基地又新增了700多亩高标准农田,不仅能实现全程机械化作业,梯度式设计让灌溉更为便利,排水渠、灌水渠“二龙分治”,还解决了传统泥渠导致的病虫害“窜灌”难题,为粮食增产提供了可靠保障。

这是浦城县积极探索丘陵地貌高标准农田建设模式的一个生动缩影。近年来,浦城县以入选“全国整区域推进高标准农田建设试点县”为契机,通过多元融资方式累计投入超10亿元,建成高标准农田41.66万亩,占永久基本农田八成以上。建成后,农田综合产能可提高11%以上。不仅如此,浦城还依托“全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县”优势,研发、引进适配再生稻头季收割的低碾压机具与关键技术,推动综合机械化率超83%以上。

此外,浦城县还在品种选育上下功夫。以双海种业、金福源种业等龙头企业及科研院校为依托,建立“产学研结合、育繁推一体化”的再生稻种业体系,引进23个优质品种开展试验示范,筛选出“甬优1540”“明Ⅰ优臻占”“浦乡优一号”等再生稻品种,并建成31个育秧工厂,提升良种繁育能力,实现良种覆盖率达98.7%,为提高产能奠定了坚实基础。

强链条 “三产融合”增效益

为进一步推动再生稻产业从“单一生产”向“三产融合”升级,实现生态、经济、社会效益“三提升”,浦城坚持以“强链条”为重点,聚焦产业可持续发展,在精深加工、品牌打造、农文旅融合发展等方面全面发力。

走进位于荣华山产业组团的福建浦之玉米业有限公司,空气中弥漫着稻米的醇香。伴随着机器的轰鸣声,全自动设备高效运转,加工好的大米在流水线上快速灌装,工人们有序地进行打包作业。

目前,该县已经培育了22家粮食加工企业,形成覆盖再生稻稻米全加工的产能基础,2024年加工销售大米12万吨,稻谷初加工转化率达90.1%。不仅如此,该县还依托“浦城大米”国家地理标志证明商标开发高端产品,推动多个品种获“武夷山水”区域公用品牌授权,做好浦城包酒、临江粉干等特色产品,全力拓宽大米加工产品品类,提升产品附加值。

连日来,在福州上下杭景区武夷山水农特产品营销展示中心,“诗画浦城・寻味乡愁”2025年浦城大米暨武夷山水农特产品展示展销活动,吸引了不少市民前来选购浦城大米,这让“浦城收一收,有米下福州”在新时代有了新的意义。

在全国各地举办浦城大米展会,开设浦城大米专卖店,与永辉商超、朴朴超市、厦门航空、全省中石油加油站等建立长期合作关系……为了进一步打响“浦城大米”品牌,近五年,浦城累计投入财政资金超4000万元用于“浦城大米”品牌建设,并制定浦城大米团体标准和溯源防伪管理办法,实现全过程可追溯,让消费者买得放心,吃得安心。此外,在今年5月发布的2025中国品牌价值评价信息中,“浦城大米”产业集聚区品牌价值攀升到421.17亿元,这也进一步坚定了该县继续做好“浦城大米”品牌的信心。

在浦城,稻田里的好风景,正在农文旅融合发展中转化为能带动人气、增收致富的好前景。在莲塘镇山桥村,稻田与廊桥、水车等组成美妙的山水长卷;到仙阳镇阳墩村,乘着热气球,体验高空视角下的“麒麟畈万亩水稻公园”;走进位于富岭镇殿下村的“三稻”统筹展示馆和乡村会客厅,聆听浦城以“稻文化”塑魂、“稻产业”固本、“稻科技”赋能的动人故事;“农民丰收节”“油菜花嘉年华”等丰富多彩的特色活动,也吸引着各地游客纷至沓来……

据悉,当前,当地年接待游客超过10万人次,接下来,还将继续探索“稻鳅”“稻鳝”等稻下经济综合生态种养,整合资源打造集种植、体验、研学、旅游等为一体的农文旅融合精品线路,进一步激活乡村发展新动能。(邱春静 袁野)

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |