“冶城”新解

| 2020-08-06 08:52:55 来源:闽北日报 责任编辑:郑正华 |

分享到:

|

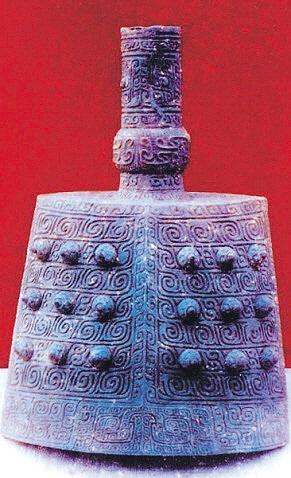

建瓯出土的国之重器商代青铜大铙

建瓯出土的中国最早的精制春秋宝剑

“闽之有城,自冶城始”,冶城是福建史上第一城。但这冶城在哪里,却是扑朔迷离众口不一。福州人都传它是“自无诸建国,都冶为城,是为冶城”的“东冶”福州,近年福州建地铁挖到地下古城,媒体均称发现冶城。其实大谬不然:在没有一砖半瓦有“冶”的证据下,它至多只能称为“疑似东冶城”。

原有“冶城论”的谬误

福建的这座冶城,史上就是一本糊涂账。你看最早的《史记·东越列传》这样记载:“汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶”;嗣后《汉书·闽越》虽然照抄《史记》,却变成“汉五年,复立无诸为闽越王,都冶”,减了一个“东”字变成了“冶”;再后的《续汉书·郡国志》更奇怪,说“章安故冶,闽越地”,也就是“东冶”既不是“冶”,同时“冶”也不是福州而是浙江的“章安”。

从此后“一冶论”和“多冶论”在文史上互相撕掰。

一冶论。一冶论里面有两说,一是“冶”即“东冶”说。这一说的依据是《汉书》所记闽越国的国都是在福州的“冶”,所以后世学者就认为冶就是东冶,它要么在今日福州的冶山周围,要么在新店考古发现的古城一带,要么在今天建地铁发现的古城址一带。二是“冶”非“东冶”说。这一说的主要视点即“冶”不在福州,它要么是《福建通志》提出的“泉山未必即冶山”,所以有冶山的福州未必是冶城;要么“冶”不在福建,而是浙江章安;要么“冶”虽在福建,但在闽江源头的浦城或武夷山。

多冶论。多冶论里分二冶说和多冶说。首先是“二冶”说。这一说里一个是“二王二都说”,亦即闽越王有正统和非正统两脉,两脉传承的王就有两个都城,所以有两个冶城;这一说里另一个是“两地说”,亦即无诸在福州的闽越故都是东冶,余善在武夷山建的都城叫冶。其次是多冶说。这一说里一个是“迁徙说”, 即认为福州作为闽越统治中心,它叫东冶也叫冶,但这个中心或多次迁徙,所迁之地都是冶城;这一说的另一个是闽越曾“筑六城以拒汉”,这六城都可能叫冶城。

这么多的冶城岂不乱哉?其实事情本不乱,学者们各逞己见而已。问题在于以上冶城诸说全在一个围子里“鬼打墙”,即所有的专家学者都掉进“闽越国是福建最早文明阶段”,只有闽越国才有城的“黑洞”里。笔者今请大家打开思路:福建文明只始于闽越国吗?闽地第一城只在闽越国时出现吗?

寻找“冶城”的路径

十年前,笔者首先提出福建在越人入闽建立闽越文明之前,早有一个本土族群创立的自有文明:夏商周之时本土古闽族就已创建了古闽文明,它是福建文明的起点。

《福建通史·第一卷》之所以说“福建文化发源于闽北”,主要就在于早于秦汉闽越国的夏商周文化遗存大量聚集在闽北,它们强力发散出福建第一束文明光焰。城市代表着区域的文明,“第一城”即代表福建最初的文明,如此冶城这样最早的城邑势必产生于闽北;既然商周就有古闽文明,那么福建首城断不会是闽越之城而势必是古闽之城。

我们从二个层面来找寻这座古城。

一是“原理”。“原理”即探源事物本身的道理。我们知道石器时期为人类“文化时期”,青铜时代为人类“文明时代”。按这个标准,我们看到商周时代的闽北,早已具备惊人的“冶”技:至少在3500年前武夷山古闽族人即以刀砍斧削制作的船棺,宣告了超越青铜的金属器具水平;建瓯小桥黄窠山出土的商末青铜大铙及其数十件高等级青铜文物、浦城管九山出土的一批中国最早的周初粗铸制式宝剑及其一批青铜器皿、闽北各县市几十年来不断采掘到的一批春秋精制制式宝剑、笔者近期在湛卢山原始森林考古调查发现的疑似瓯冶子铸铁遗址,都足以证明闽越之前闽北的铸冶辉煌。前些年考古发现的光泽超10平方公里的商周遗址、浦城商代龙窑表现出的陶器生产和流通的业态,这些都是挡不住的文明光华。

二是“原典”。原典就是排除后世误读的干扰,探查最早典籍的真实意思。我们首先翻查《周礼》的《夏官司马》和《秋官司寇》:“职方氏掌天下图,以掌天下之地。辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民,与其财用九谷、六畜之数要,周知其利害”,“象胥掌蛮夷闽貉戎狄之国”。这些记载告知我们,商周时的“七闽”是中原外围的一个大方国,而这个大方国又为出土的青铜铙、编钟、觚等“国之重器”证实已进入实质政体,你看铙,既是诸侯王指示军队进退的“军事器具”,又是王宫祭祀宴乐的“礼器之首”,所以它敲响了一个神秘古国的钟声。我们又翻查记录闽越国最早的典籍,《史记·东越列传》:“汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶。”司马迁接任太史令并着手撰著《史记》,是在汉武帝平定闽越国的三年后,活脱脱是闽越国兴衰的亲历者,他“第一时间”记述闽越国,不可能把闽越国都城“东冶”名称搞错;《汉书》就对不起了,它成书已是闽越国覆灭二百余年后,怕是把东冶和冶搅混了,《续汉书》之类就更是掉进深沟里。

冶城的真实靶向

1820多年前,一件奇怪的事情在建瓯发生:东汉建安初,一个恩荣千里万里飞落到建瓯头上,朝廷把汉献帝的年号恩赐建瓯设立“建安县”。这是闽地“以汉献帝年号命名的首个县份”,或许和福建另一谜“冶县”之谜深为相关。

在置建安县之前,闽地出现过一个神龙见首不见尾的“冶县”。史籍《旧唐书·地理志》有载:“武帝诛东越,徙其人于江淮,空其地。其逃亡者,自立为冶县”,按记载这个冶县属“民间自立”,不属朝廷正式建置。因为学者们大都认为冶城就是福州,所以认定冶县也就是福州;但林忠干先生在《闽北五千年》一书中不这么认为,他分析《宋书·州郡志》记“汉武帝世……后有遁逃山谷者颇出,立为冶县”时指出:“依《宋书·州郡志》的记载情形,冶县的位置当在闽北建安郡内”,此一说极有见地,因为我们知道闽北是闽越后期“筑六城以拒汉”的重心,汉武帝灭闽越的主战场在闽北,那么战时逃亡和战后频出的闽越遗民,明显的在闽北而不会是福州,所以这个冶县确定一定以及肯定是在闽北。

这个应在闽北的冶县,“靶向”在哪里?首选肯定是在有大量商周“国之重器”出土的建瓯一带。建瓯虽也在汉武灭闽越炮火中,但比之浦城和武夷山又属于“前线的后方”,受损相对较少,同时它又是基础良好的前朝重镇,因此战后最易招引闽越民众出山而集聚,容易重新组织新生活再现生机。于是我们看到,朝廷空降一个“建安县”号给建瓯以后,史上的“冶县”就无疾而终。为什么呢?解答是:闽越国被灭二十多年后,逃匿山间的民众逐渐下山,重新聚集成一个城市,并自取“冶县”顽强生存,代表着福建历经战乱而不息的生命,由此点燃了朝廷重兴福建的火种,故汉献帝惠赠“建安”年号为“自立”的“冶县”正名,既终止了“自行设立”的冶县,更寄寓了对闽地从此安宁的愿望。

冶县之谜既破,“冶城”之谜也可得到破解:为什么聚集于此的民众会把这里取名为“冶县”?你从其他出土大批量的青铜器就知道,商周至春秋大批的“瓯冶子”荟集于此,铸冶是其领先于世的特色;同时,大铙编钟等“国之重器”“王殿”等方言地名,又宣告了闽越国前,闽江流域以此为中心曾有一个“古闽国”。那么国应有都,都应有名,结合闽北商周至春秋战国发达的冶铸之技,“冶城”正该为此城之名。

其后无诸在闽地创立闽越国营建闽越都时,因敬虔西部的闽江上游已有古都“冶城”,乃援前朝“周-东周”之例,称后建之都为“东冶”,这当然已是后起之城。(李子)

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |