葛良胜:三个“一”书写社区里的为民答卷

| 2025-11-16 16:34:14 来源:东南网 责任编辑:王俊杰 |

分享到:

|

葛良胜在社区走访 南平市公安局延平分局供图

东南网11月16日讯(通讯员 李钰璇 郑巍)“葛警官,上次的事情太麻烦你了,有空来家里喝茶。”“葛警官,这是我闺女给我新买的衣服,她现在慢慢变好,我很欣慰,这一切还得感谢你……”

每次到社区走访,总有群众不断与他热情打招呼,他也在声声回应中,开启了忙碌的一天,这位让大家赞不绝口的葛警官,正是南平市公安局延平分局黄墩派出所副所长葛良胜。

自2003年参加公安工作至今,他始终扎根服务群众的最前沿,没有侦破大案要案的传奇,却以“一张名片”搭建警民连心桥、“一张巧嘴”化解千家烦心事、”一本笔记本”记录百姓的急难愁盼,在他的“责任田”里耕耘出一片群众信赖的平安热土。

因工作业绩突出,葛良胜先后获评“南平市公安局十佳青年社区民警标兵”“南平市优秀共产党员”等称号。

一张名片“连”民心

把服务送到心坎上

葛良胜的口袋里,总揣着一沓自制的便民名片,上边印着姓名、职务和联系电话。他负责的东教社区是典型的“城中村”,外来务工人员聚集,人口流动快、情况复杂。“把联系方式送到群众手里,他们遇事才敢找警察。”这是葛良胜扎根社区多年的心得。每次走访,他总会把名片递到居民手中,还会特意叮嘱“电话和微信都能找到我,我的手机24小时开机”。

2019年盛夏,葛良胜接到一通求助电话,来电的是外来务工人员黄某。“葛警官,我是黄某,您去年给我的名片我一直揣着……”电话里,黄某声音哽咽,在葛良胜的耐心引导下,她终于道出心结,女儿因家庭矛盾离家数年,夫妻俩怕“家丑”外扬未曾报案,却夜夜对着旧照片流泪,犹豫再三才拨通了电话。

“孩子在外也可能盼着回家,咱先找,总比干等着强!”葛良胜这番话重新点燃了夫妻俩的希望,次日一早葛良胜就带着他们到派出所录入信息,又顶着烈日多次往返分局刑警大队,协调调取相关数据。那些日子里,他一边挤时间联系黄某老家的村干部,一边挨家挨户敲开街坊邻居的门打听线索。

葛良胜在调解纠纷 南平市公安局延平分局供图

一周后,从邻市一家工厂传来了好消息,女孩找到了,黄某夫妇多年的牵挂终于有了圆满的结局。而这个家庭的团圆,并没有让葛良胜的服务画上句号,此后只要到社区走访,葛良胜总会特意绕到黄某家,聊聊近况,临走时仍不忘那句熟悉的叮嘱:“有困难记得找警察!”

这样的暖心片段在葛良胜的日常工作中比比皆是,帮独居老人换好身份证后,他细心把新证号码存在老人手机的备忘录里;发现租客老肖的孩子因户籍问题无法报名高考,他抱着材料奔波于社区与分局户政部门之间,赶在报名截止前办好了手续……每一张递出的名片都成了葛良胜收集民意的“探头”。

接手社区工作以来,他先后走访外来务工人员家庭3000余户次,采集信息2000余条,真正做到了“不落一户,不漏一人”,让辖区的流动人口管理服务效能得到显著提升。

一张巧嘴“解”民忧

巧化邻里“心头结”

“社区里的矛盾,大多是‘情’与‘理’的小疙瘩,先听明白诉求,再用实在话把理说透,比讲一百句大道理都管用。”在葛良胜看来,社区民警的“一张嘴”,是化解纠纷的“软钥匙”,能把剑拔弩张的关系拉回温暖的正轨。

去年初秋,村民刘某与黄某因一间柴火间归属问题争执不下,甚至动起手来。原来,四年前,刘某把自家柴火间借给黄某存放杂物,可如今卖房需一并转让,刘某找黄某商量腾退时,黄某却犯了倔:“我东西存放了四年,说搬就搬?哪有这么容易!”

葛良胜赶到现场时,两人仍在相互指责。他连忙把二人请到一旁树荫下,递上两瓶水,耐心劝道:“天气这么燥,大家先消消气,你们都做了这么久的邻居,难不成因为这点小事闹掰不成。”一番话让两人的情绪逐渐缓和。

等俩人平静后,葛良胜才分别沟通。他先点出黄某的难处:“我理解,突然要腾地方,杂物一时没处放,确实犯愁。”见对方默默点头,他立刻提出:“我去跟社区协调,看能否提供闲置仓库临时周转几天,你趁这功夫找个长期存放点,这样行不行?” 转头又劝导刘某:“柴火间她借用了四年,突然搬走确实匆忙,你卖房着急能理解,但能否宽限几天?老邻里处了这么多年,别催得太紧,伤了和气多不值当。”

葛良胜的工作笔记本 南平市公安局延平分局供图

听了葛良胜顾情理又切实际的话,黄某松了口,刘某也软了态度。一周后,在葛良胜与社区人员协助下,杂物顺利搬离,房屋如期过户,两位邻居握手言和。

像这样的矛盾纠纷,葛良胜每年要处理几十起。他总说:“调解不是分输赢,而是找共赢。”扎根社区以来,他累计化解矛盾纠纷200余起,成功率达100%,未发生一起矛盾纠纷因调解不当引发后续问题。片区里的居民常说:“有葛警官在,再大的疙瘩,经他一劝都能解开。”

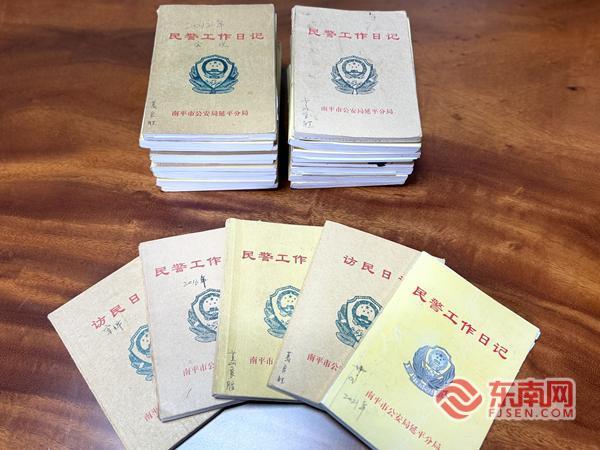

一本笔记本“传”匠心

让社区智慧代代传

去年12月,新警小蒋分配到黄墩派出所工作,入所第一周,他跟着台账跑了三趟,可上周刚登记的租户这周就换了人,重点关注的独居老人又搬去了子女家,“变化太快了,对着台账根本抓不住重点!”小蒋找到葛良胜时,语气里满是茫然。

葛良胜没有多言,转身从抽屉里取出一本笔记本,递到小蒋面前:“社区情况天天在变,工作的门道都在这本子里,它不是‘死台账’,而是跟着民情变的‘活指南’。”这本泛黄的笔记本,每一页都详细记录着工作重点,不同颜色的记号笔清晰区分重难点和急缓程度。葛良胜一页页翻着讲解,从颜色标注逻辑到重点筛选技巧,再到如何结合案例记忆法规,把本子里的每个“门道”都倾囊相授。

除了传“账本”,葛良胜更注重“教方法”。发现小蒋对法律法规不熟,调解纠纷时,葛良胜边梳理诉求边对着笔记本讲解《民法典》里的相关条款;排查消防通道时,他边指导边解释《消防法》第28条里不得堵塞通道的相关规定。

不到半个月,小蒋就靠着这本“传家宝”破了题,他照着笔记本,用红笔标出片区里新搬来的务工家庭,利用晚上下班的时间上门补登信息;遇到租客投诉楼下烧烤摊油烟大,他带着摊主学法规、定整改时间,问题很快得到解决。“以前走街串巷像无头苍蝇,现在跟着葛副的方法走,心里亮堂多了!”拿着记满的笔记本,小蒋眼里满是底气。

在葛良胜负责的这片社区里,这样的走访场景早已成了常态。老葛走在前,时不时提醒“这户要标红,是独居老人”;小蒋捧着笔记本跟在后,认真记录要点……从警23年,葛良胜的“民情笔记本”早已记满了密密麻麻的字迹,里面有群众的急难愁盼、走访时发现的线索,更有一件件待办事项的跟进记录,每一页都浸润着对辖区群众的牵挂。

这本递出去的笔记本,承载的不仅是工作记录,更是一座传递经验的桥梁,让社区工作的智慧在街巷中延续,为片区织就长久的平安底色。

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |