闽北建盏——来自大洋彼岸的百年追寻

| 2025-04-21 17:44:28 来源:东南网 责任编辑:陈艳 |

分享到:

|

东南网4月21日讯(通讯员 魏卓成 文/图)4 月 9 日下午,来自美国的学者谢泼德·查德威克(Chadwick Russell Shepherd)匆匆赶到福建省建瓯市的放生池古码头前,与建瓯市东峰镇坤口村莲花坪第十四代烧窑传人、建安盏烧制技艺非物质文化遗产代表性传承人黄祥财会面。在建溪河粼粼波光和水南塔悠悠古韵的映衬下,两人的双手紧紧握在了一起。

此次闽北之行,谢泼德带来了一百多年前美国教授詹姆斯・马歇尔・普卢默在闽北考察建盏时留下的极为珍贵的建盏资料图片。

谢泼德·查德威克感慨地说:“感谢你,亲爱的朋友,我就像是一个连接过去与现在的信使。今天,我带着詹姆斯・马歇尔・普卢默的《天目:建窑研究》这本专著跨越万里而来,寻找并见证他书中描述的神秘建盏陶瓷。这是场久违的重逢,亦是场天赐的相遇。”他说这次相遇让他想起了泰戈尔的诗:“你是谁,读者,在百年之后阅读我的诗?我无法从这春天的财富中送你一朵花,也无法从那边的云中送你一抹金光。打开你的门,向外望去。从你盛开的花园中,收集百年前逝去花朵的芬芳记忆。在你内心的喜悦中,你或许能感受到那活生生的欢乐,那是一个春天的早晨所唱出的,将它欢快的声音传过百年。”

一百多年前,1920 年,詹姆斯・马歇尔・普卢默(1899 - 1960)踏上了前往中国的旅程。他出生于美国马萨诸塞州,从哈佛大学获得学士学位后,在考古学家兰登・华纳(1881 - 1955)的指导下,对中国艺术和语言产生了浓厚兴趣。三年后,他再次回到中国并定居下来,之后还任职于中国政府的海关总署,直至1930年代末。

1929 年,普卢默成为哈佛燕京学社的中文导师兼秘书,从那时起,他和妻子开始系统地研究并收藏中国陶瓷,无论是精美绝伦的传世之作,还是窑址废堆中的遗留残片,都在他们的收藏范围之内。夫妇二人游遍亚洲各地,从韩国、印度和日本收集陶瓷、青铜器与玉器,其中中国器物占据了他们收藏的主要部分。

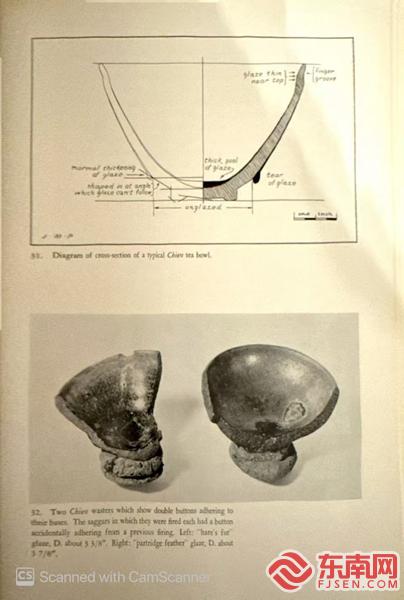

20 世纪 30 年代初,普卢默多次深入中国内陆进行 “探索性考察”,一心寻找古代窑址。1935 年,他在闽北发现了宋代(960 - 1279)建窑的遗址。这一重大发现,让他迅速成为备受瞩目的中国艺术专家。晚年的普卢默倾尽心血钻研天目瓷,打算将研究成果与窑址考察实录整理成册出版。然而,就在遗稿接近完成的时候,他却因病与世长辞。后来,出光美术馆应普卢默夫人的请求,并在前弗利尔美术馆馆长约翰・波普博士的鼎力协助下,终于让这部著作得以面世。

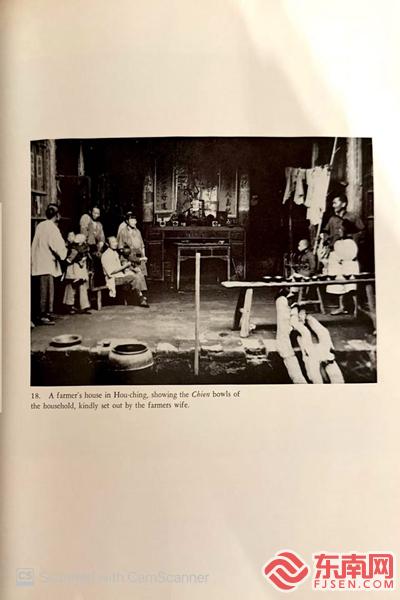

普卢默的考据极为严谨精深,《天目:建窑研究》一书中,记录了大量关于建盏、建窑的考证资料,以及对闽北建瓯、建阳两地风土人情的生动描述,尤其是对建瓯市东峰镇传统工匠千百年来烧窑行业的记载,字里行间充满了人文温情。这不仅是他在天目研究领域的卓越贡献,也是国外研究闽北建盏的唯一专著,更是陶瓷研究史中的扛鼎之作。

4月10日,谢泼德·查德威克见到了 92 岁高龄、从事陶艺及建盏制作长达 81 年的黄志松老人。老人热情地为谢泼德·查德威克(Chadwick Russell Shepherd)展示了传统的拉坯技艺,讲述建盏传承的历史。查德・罗素走遍了莲花坪现存的古窑,深受触动。他不断地用相机记录下建盏传人与窑工生活的点点滴滴,捕捉这些浓缩了闽北千百年烧窑历史的记忆瞬间。

谢泼德·查德威克提议,在美国建立一个姊妹合作项目,建造一座专门介绍宋代文化的博物馆,通过搭建一座文化对话的桥梁,让美国人深入了解宋代(960 - 1279 年)建盏陶瓷的精美工艺及其重要意义。同时,这座博物馆也将被打造成一个沉浸式的教育中心,通过展览、工作坊和互动展示等多种形式,全方位呈现建盏的工艺、历史背景及其绵延不绝的传承故事。

“为了能落实这个项目,我们可以联系美国华人社区,他们可能会为这样一个弘扬自身文化遗产的项目提供支持。同时,也可以吸引更广泛的捐助群体,如艺术爱好者、历史学家和文化保护主义者等,他们都热衷于促进全球文化交流、保护艺术遗产。”谢泼德·查德威克严肃并坚定地说道:“我们所做的事是十分重要,并具有意义的。”

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |