南平市住房和城乡建设发展十年成就显著

| 2022-11-22 09:37:11 来源:闽北日报 责任编辑:郑正华 |

分享到:

|

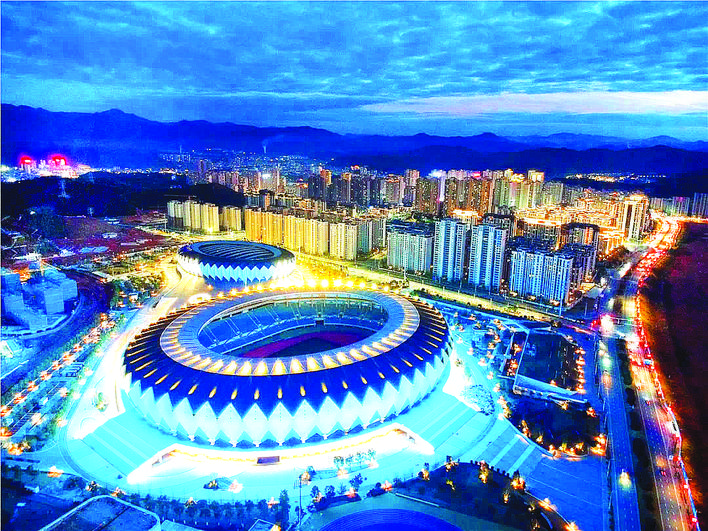

体育场馆 (黄杰敏 摄)

住房和城乡建设事业,关乎经济发展大局、关乎民生福祉,与百姓生活息息相关。

党的十八大以来,习近平总书记对住房和城乡建设工作作出了一系列重要指示批示,提出了一系列新思想、新理念、新战略,为我们做好住房和城乡建设工作提供了科学指引和根本遵循。在南平市委市政府坚强领导和省住建厅的精心指导下,全市住建系统认真落实习近平总书记对福建提出的“四个更大”重要要求,坚持以人民为中心,深学笃行、真抓实干,加大投入、补齐短板、提升质量、优化品质,全方位推进住房城乡建设高质量发展,人民群众幸福感、获得感真切提增。

这十年,是南平市城市人居环境大幅改善的十年。

习近平总书记强调“城市建设必须把人民宜居安居放在首位”。十年来,南平市针对老旧小区、棚户区环境“脏、乱、差”等群众亟待解决的“急难愁盼”问题,累计改造城镇老旧小区14.6万户,建成延平区四鹤街道杨东小区、邵武市园丁新村、浦城县安华小区、光泽县中洲小区等656个环境整洁、配套齐全、管理机制长效的宜居社区,旧城变新,城市固本培元,居民幸福感溢于言表。

2021年底,常住人口城镇化率由2013年的52.6%提高到60%。城市道路从2013年的655.54公里新改扩建至1278.47公里,人均城市道路面积从2013年的11.18平方米提高至15.46平方米;供水管道长度由758.07公里增加到2455.69公里,供水普及率从2012年的97.45%提升至2021年的99.70%,城市污水处理率从78.5%提高到97.52%;累计建成城市市政燃气管道753.02公里,燃气普及率达97.08%;城市公园数量由87个增加至100个,全市公园绿地面积由1310.2公顷增加到1658.59公顷,全市人均公园绿地面积由13.41平方米提高至14.46平方米,绿地面积达5980.21公顷。

这十年,是南平市城市品质提升速度最快的十年。

环境变优,城市脱胎换骨,空间格局实现大突破。2014年5月,南平市行政区划调整,中心城市空间不断拓展,布局逐渐优化,功能日趋完善,武夷新区、延平新城、建阳西区生态城拔地而起,“双核驱动”唱响了新南平“双城记”。城市发展质量显著提高,城市更新加快实施,2021年城市建设项目完成投资303.7亿元,与2012年相比增长88.05%。

特别是2021年城市建设品质提升行动开展以来,南平市以“人民对美好生活的向往”为目标,努力在提高人民生活品质上实现更大突破。两年来,全市共实施城市建设品质提升项目1520个,累计完成投资636.07亿元,城市基础设施和功能进一步完善,城市韧性、品位进一步提高,城市颜值、面貌进一步提升,城市更加宜居,武夷山、顺昌、邵武先后获得全省综合优异县(市)正向激励;精心打造省级样板工程示范项目20个,其中武夷新区核心区、南平市建阳至武夷山城市快速路、武夷新区云谷生态廊道等9个省级样板项目获全省城乡建设品质提升正向激励,累计获得省级奖励补助资金1.22亿元。

这十年,是南平市旧城改造和城市更新推进最快的十年。

习近平总书记指出,要更好推进以人为核心的城镇化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活的空间。十年来,南平市积极开展城市更新、城市体检、片区开发等多项试点,城市的整体性、系统性和生长性不断增强。

特别是今年4月,根据南平市委、市政府工作部署要求,南平市启动了旧城改造片区开发“百日攻坚”行动,首轮攻坚全市任务拆迁125万平方米。截至目前,已累计拆除面积205.3万平方米,涉及8075户,累计房票签约安置123.93万平方米,使用房票购买商品房网签备案4823户,备案面积超49.2万平方米,预计可改善1.8万人居住环境,城市品质不断提升,拉动经济增长近136亿元,有效解决了群众住房安全和住房品质问题。

通过片区开发和“房票”安置,促进了内需和房地产去库存,对稳住经济大盘产生积极效应,今年8月、9月,全市房地产分别实现销售网签31.3万平方米、30.39万平方米,分别比增24.8%、71.5%,创近两年新高,减少商品房库存约40万平方米,有效促进地方经济发展。按照拆除一片、腾空一片、出让一片计划要求,基本实现拆迁、安置、开发良性循环,全市成功出让5宗商业地块、出让面积224亩,新增土地收入6.5亿元,为城市发展注入后劲和活力。

这十年,是南平市城市安全韧性提升最快的十年。

十年来,市住建局突出韧性成长,坚持推动城市系统安全运行。大力推进海绵城市建设,2021年以全国第六名的好成绩成功入选全国系统化全域推进海绵示范城市,获得中央财政补助资金9亿元,构建城市排水防涝体系,基本消除城市易涝点。

全面排查全市64余万栋房屋安全,建立房屋安全“一楼一档”,实现房屋全生命周期管理。建立和完善了建设工程质量监管体系,对全市4562个工程项目、13126单位工程实施监管,全面落实工程项目负责人质量终身责任制,全市竣工验收工程项目3145项,单位工程8211项,一次性验收质量合格率100%,未发生一起较大及以上生产质量安全事故,46个项目成功创建闽江杯、九峰杯,68个项目获评省、市标准化示范优良工地。

开展供水设施风险普查和供水、燃气安全隐患排查整治,推进供水、燃气管网等管线普查建档和智能化监测,加快餐饮场所燃气泄漏报警装置安装,累计安装燃气泄漏报警器5462家,安装率达92%。

花海公园 (张莎 摄)

这十年,是南平市不断完善住房保障体系的十年。

十年来,南平市围绕“住有所居”“住有宜居”的目标,不断完善住房保障体系,市委和市政府每年都把加快保障性安居工程建设列入为民办实事项目,全市保障性安居工程建设完成投资逐年增加。

坚持量力而行、逐步推进、因地制宜的原则,大力推进棚户区改造,十年来共开工棚户区改造项目53099套,完成投资149.21亿元,帮助17万多人“出棚进楼”。 对城镇中等偏下收入的住房困难家庭,不断增加公租房实物供应,积极推行精准分类保障,坚持实物保障与租赁补贴并举。城镇户籍低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保,累计投资建设公租房19952套,为城镇低保、低收入住房困难家庭发放补贴2541.43万元,保障39124户,惠及97810人次,其中为29492户住房困难家庭提供实物配租住房,圆安居梦想。

牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位不动摇,积极采取政策措施,稳控房价,推进房地产市场良性循环和健康发展。2021年全市房地产开发投资231.97亿元,是2012年的2.7倍,商品房销售面积384.07万平方米,是2012年的2.29倍,十年来,全市累计销售商品房约2900万平方米,住房供应规模持续增加,住房品质逐步提升,新建住房质量更高、配套设施更全、居住环境更加优美。

这十年,是南平市建筑业转型升级,产业规模不断扩大的十年。

十年来,南平市通过调研借鉴,结合实际情况制定多个措施,促进建筑业发展,建筑产业现代化程度大幅提升,对经济增长支撑作用持续增强。建筑业产值提质增效,建筑业总产值从2012年的72亿元增加到2021年的251亿元,每年均呈两位数增长。同时“走出去”步伐也在加快,仅2021年在省外完成建筑业产值64.84亿元。

建筑业市场主体蓬勃发展,建筑业企业数量持续增加,资质结构不断优化。建筑业企业从2012年142家增加到2021年1176家,其中一级企业由2012年2家增加到2021年的20家。通过培育建筑业龙头企业。本土企业竞争实力增强,龙头企业作用凸显,今年建筑业龙头企业及龙头培育企业累计完成产值74亿元,占全市总产值45%。

主动指导保温企业资质升级,推动南平保温企业快速转型。防水防腐保温专业承包一级资质企业由1家发展到75家,企业数量位居福州、厦门之后,在全省排名第三,进一步提升了延平保温行业市场竞争力,造就了延平“保温之都”的美称。

这十年,是南平市工程建设项目审批不断提速的十年。

工程建设项目审批直接影响市场主体投资建设活动,是推进政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境的重要方面。

十年来,市住建局持续推进审批服务事项“标准化、规范化、便民化”水平。“一趟不用跑”指标提升至100%、“即办率”指标提升至81.42%、“全程网办”指标提升至96.46%、审批事项精简审批环节82个,平均缩短时限89.1%、平均减少材料3.45个。2021年,建成南平市住建行政审批信息系统,高水平实现建筑业资质“不见面审批”。近两年来建筑企业资质类审批事项审批效率位居全省第一。

2019年,启动工程建设项目审批制度改革,成立南平市工程建设项目审批制度改革工作领导小组,从立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可、限时联合验收等4个阶段,持续深化工程建设项目审批制度改革。建成市级工程建设和项目审批管理系统,实现全流程无纸化审批。南平市工程建设项目落地时间从2019年的273天压缩至71.5天,政府部门审批时间压缩至43个工作日。

这十年,是南平市坚持城乡协同发展,守护城乡历史文化的十年。

习近平总书记强调“保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责”。南平市在城乡建设中妥善处理保护和发展的关系,以微改造、微更新的方式,小规模、渐进式的节奏,保护城市历史、延续城市文脉。

十年来,南平市全面完成农村危房改造任务,如期实现9600户贫困户“住房安全有保障”,获“脱贫攻坚嘉奖集体”。全市实现乡镇生活污水处理设施、乡镇生活垃圾转运系统、农村生活垃圾治理常态化机制、镇村水冲式公厕“四个全覆盖”,完成4.94万栋裸房整治,推动全市645个村开展省级美丽乡村建设“千村整治、百村示范”工程,乡村环境和村容村貌明显提升。

全市现有历史文化名城3个、历史文化街区7条、历史文化名镇4个、历史文化名村15个、传统村落181个,历史建筑545栋。各县(市、区)创建历史文化名城名镇名村品牌积极踊跃、保护古厝意识深入人心、活化利用行动蔚然成风。

十年来,结合省上重点改善提升历史文化街区、名镇名村和传统村落,全市重点推进了40个历史文化街区、名镇名村和传统村落改善提升,修缮保护历史建筑163栋,争取到省级补助资金1.82亿元,并带动了各县(市、区)政府及社会各方资金不断投入,涌现出武夷山市五夫镇、邵武市金坑村、政和县稠岭村、松溪县梅口村等一批保护利用典型,初步形成良好的社会氛围。延平区巨口乡探索创建了“古厝生态银行”模式,不仅让古建筑“活起来”,更让村民腰包“鼓起来”。

近年来,市委市政府还积极探索南台乡建乡创融合发展新路,引进台湾优秀建筑师团队参与南平市乡村振兴建设,2020年至今策划生成34个项目并获得省级补助,共引进17个台湾团队在全市9个县(市、区)开展“陪伴式”服务。

这十年,是南平市新农村环境卫生变化巨大的十年。

十年来,南平市认真践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”和生态文明建设的思想理念,按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”目标,在全省率先启动推进美丽乡村及宜居环境建设,以项目为抓手,注重民生基础设施配套建设,提升景观风貌和公共服务,先行建成南平市级三星级以上美丽村庄109个,其中五星级18个、四星级44个、三星级47个,打造一批“生态美、环境美、经济美、人文美”融合发展的“四美”精品示范村,展现出农村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的具有闽北风貌的“特色村庄”标杆。

围绕“一革命四行动”(农村厕所革命、垃圾治理行动、污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动),大力推进人居环境整治和城乡建设品质提升,实施和深化农村环境卫生“万人保洁”机制,尤其是开展消灭垃圾攻坚战、人居环境整治大会战、高速高铁沿线和轻轨沿线环境整治提升,城乡、高速高铁沿线及国道省道沿途“脏乱差”整治成效显著,城乡面貌发生巨大变化,基本实现“全域无垃圾”,交通干道旁、干流河道旁“乱象”得到有效治理,取而代之的是绿化、美化、亮化、彩化的农村特色的景点广场和靓丽风景线,一条条带状公园和美丽乡村景观带,基层干群普遍夸奖点赞,农村大爷大妈跳起欢乐广场舞,洋溢着享受改革开放成果的喜悦和幸福。

这十年,是南平市突出绿色发展,坚持城乡建设低碳转型的十年。

十年来,南平市深入贯彻习近平生态文明思想,在全省率先启动编制《南平市绿色建筑专项规划》,编制完成《海峡两岸绿色建筑评价标准》,持续推进城乡建设绿色发展,绿色建筑与装配式建筑、智能建造融合发展,累计建成绿色建筑面积约2100万平方米,绿色建筑占新建建筑的比例超过95%,完成公共建筑节能改造面积达10.5万平方米,推广可再生能源利用面积达7.2万平方米。

商品混凝土生产企业由2012年10家增至2021年的32家,年产能由650万立方米提升至1840万立方米,商品混凝土年供应量由2012年100万立方米增至2021年的415万立方米,累计供应商品混凝土3033万立方米。

形成了名类齐全的铝材、钢材水泥、预拌混凝土机制砂、装配式建筑(PC /轻钢/重钢/竹、木塑构件)、竹木新材、金属结构制造、新型墙材等七大新型建材产业;至2021年,全市规上新型建材企业数增至72家,2021年实现新型建材工业总产值162.5亿元;目前谋划和招商引进新型建材产业项目56个,总投资105.88亿元,推进了南平市新型建材产业高质量发展。

这十年,成就非凡,令人鼓舞。

这一切成就,充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是党中央、省委、市委坚强领导的结果。这一切,凝聚了全市新时代建设者的智慧和汗水,凝聚了社会各方面和广大人民群众共建美好城乡、同圆安居梦想的磅礴力量,人民群众的获得感、幸福感持续提升。

站在新的历史起点上,全市住建系统将把学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平总书记对南平工作的重要指示批示精神紧密结合起来,结合住建工作实际,在深学细研上下功夫,在入脑入心上做文章,把党的二十大精神在住建领域落深落实落细。全市住建系统将不断增强本领、务实落实,在夯实理论功底、厚植实践功底的基础上,以“干实事、谋实招、求实效”务实作风和饱满的精神状态投入到工作中去。全力以赴抓好常态化疫情防控、省运会筹备、城市建设品质提升、海绵示范城市建设、旧城改造片区开发、质安监管、燃气安全、机关效能、党风廉政建设等重点工作,积极抓好明年各项工作的研究谋划,将学习成果转化为推动住建工作高质量发展的强大动力,为富美新南平建设增强发展后劲。(张莎)

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |