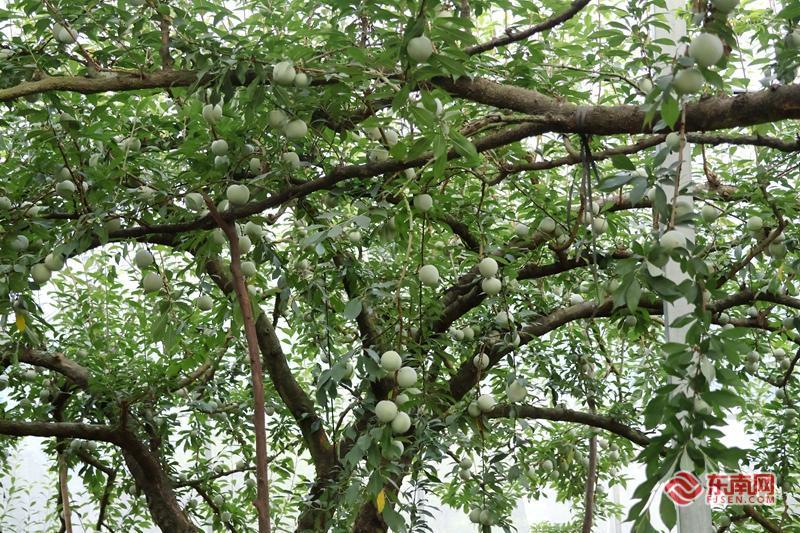

东南网7月31日讯(记者 图/文 肖练冰 张梦媛)7月,在建瓯市南雅镇小康村学彬家庭农场里,大如拳头的油柰星罗棋布般缀满枝头,沉甸甸的果实压弯了树枝。

学彬家庭农场内的油柰丰收

天微微亮,张仕樑带着家人与两名工人穿梭在大棚内的果林间,一双双灵巧的手上下翻飞,一颗颗青翠油亮的奈果被轻轻放入框内。“今年奈果的产量高,甜度也高,尤其是大棚里的,能达到17.1度。”张仕樑随手摘了一颗奈果测试,糖度计上的数字令他喜笑颜开。

得益于特殊的小气候和土壤环境,南雅镇种植油柰已有40多年历史,目前是闽北地区油柰种植规模最大的乡镇。作为当地小康村的主要经济作物,油柰分为早熟、中熟和晚熟三大品种。截至今年,全镇油柰种植面积达4000多亩,年产量超6000吨,预计产业总收入将突破3000万元。

张仕樑正在采摘油柰

张仕樑种植油柰近二十载,经过不断地学习和摸索,他得出一套“顺天应时”的智慧。例如,对果园内的草进行“三分留七分管”原则,“适当留阴可调节地表温度,改善土壤结构,进而提升果实糖度。”例如,不一味地修短树枝,避免树枝因修剪而萌发出更多的枝丫,“枝丫太多会导致树叶过多,从而影响果子的光照。”……

如今,张仕樑种了160多亩油柰,“大棚的葡萄和桃子品质都不错,大棚油柰应该也不会差。”今年年初,他成为“第一个吃螃蟹的人”——为18亩果树架起了温室大棚。走进大棚,记者看到棚内安装了电动遮阳网、电动天窗、防虫网等设施。

温室大棚航拍

引进新设备后,张仕樑只要通过手机就能控制自动水肥一体化微喷系统,实现精准调控水肥比例、降本增效。“如果是露天的18亩,需要三个人干一天,现在大棚里18亩只有一个人干两个小时就可以了。”

“露天的奈果久旱逢暴雨,果肉会迅速吸水膨胀,果肉会撑开果皮,导致裂果,但在大棚的奈果就能避免这样的情况。”张仕樑介绍,“大棚内的奈果挂果期更久,有更充裕的时间采摘,还能防止野猴子过来破坏果实。”大棚不仅能有效控制温度、湿度和光照,还能避免自然灾害对果树的影响,确保油柰果肉的正常生长。在大棚的各个出入口,张仕樑还贴心地蒙上了一层纱,“这样能更加有效地防住虫害。”

工人采摘油柰

近年来,随着农业科技的不断进步,大棚种植技术逐渐应用于果树栽培中。据南雅镇乡村振兴发展中心副主任、农业技术推广研究员裴朝鉴介绍,温室大棚不仅使果农摆脱天气制约(雨天可正常作业),更将农药化肥用量缩减50%,在降低生产成本的同时提升种植效益,形成“减量增效”的现代农业模式。

据悉,该大棚是福建省智能温控大棚补贴建设项目,“大棚一亩造价约5到6万元,除去政府补贴,我自己每亩只需出资22000元左右。”张仕樑通过科学管理,使大棚果树不仅产量高,果实的外观和口感也优于传统种植方式,显著提升了果品质量和经济效益。“与传统露天的果林相比,大棚奈果坐果率提升30%,预计收益能提高约2.5倍。”

采下的油柰在山上进行分拣、包装

“露天种植的奈果一般5元一斤,而大棚里的却能卖出12元一斤且供不应求。”大棚尚未开采,张仕樑就已经收到了十几个订单,“最远的有北京的客户。”他高兴地拿出手机向记者展示。为确保果实的新鲜,他一早就将包装盒运上山,“现采现装,下山直接发货,确保把最新鲜的奈果送到客户的手中。”

“有了温室大棚,再加上镇农技站和科技特派员会定期过来指导,不愁产量和品质不能提升了。”张仕樑对未来充满信心,“我的抖店注册好了,后面也想尝试一下电商带货,拓宽更多的渠道。”

直播现场主播与搭档开箱展示饱满油奈与礼盒分隔设计 李建旺 摄

目前,南雅镇油柰的销售渠道主要以市场批发为主,销往福州、浙江等地。“要拓宽销路,让种植户获得更多的收益一直是我们探索的目标。”南雅镇党委组织委员高丽介绍,“今年,我们通过抖音‘雅韵乡村’账号开展直播助农,首场直播吸引约3.5万人观看,2小时售出500余斤油柰,产品发往10余个省(区、市),探索出‘互联网+农业’新模式。”

近年来,南雅镇围绕做精“一颗果”的目标,培育新型农业经营主体。今年以来,新增农民专业合作社1户,家庭农场9个,充分激发了农村发展活力。